目次

愛媛県の海洋ごみ対策・取り組みについて

2025年8月23日(土) 松山市男女共同参画推進センターCOMSにて河川と海域のプラスチックゴミ調査とゴミ問題の現状をテーマに未来育プロジェクト愛媛の代表

山本美穂子さんが県内での海岸漂着物の回収に取り組む活動事例団体として参加されました。

瀬戸内海・宇和海に面し、約1,700kmの海岸線を持つ愛媛県。県庁・市町・地域団体・企業が連携し、調査から回収、発生抑制、教育まで多層的に取り組みが進んでいます。県の方針と地域・活動団体の実践事例をご紹介します。

愛媛県循環型社会推進課より【海ゴミ対策3つの観点】

<①調査・分析について>

実態把握、ドローン・固定カメラ監視、航空写真解析、河川から瀬戸内海への流出量推計などにより漂着ごみ調査、漂流ごみ調査、マイクロプラスチック調査、漂着ごみ変動調査を行っている。

■時期:令和6年9月 ~ 令和7年1月

■調査箇所:

海岸部:伊方町伊方越鼻/浦海岸/愛南町船越海岸

沿岸部:伊予灘北部/宇和海中部

漂着ゴミ変動調査に関しては、海岸に固定カメラを設置し、海岸 に漂着する海用ゴミの量の変動を観測。 どちらの試験でも10月中旬にゴミを回収しましたが、11月中に回収のゴミの量に 到達しており、風速の影響を大きく受けていると考えられ ます。短期間で どんどん打ち上げられてくる標着の対策として定期的な回収を行うことが必要だと考案中。航空写真解析からは漂着ゴみが多い地域として、東予や 中予と比較して南予に漂着ゴみが多いことがわかりました。漂着ゴミの大半がプラスチックになっており、どちらの海岸でも 海域由来のプラスチックは多くを占める結果となった。

<②回収・処理について>

日本財団と岡山・広島・香川・愛媛の4県が連携する包括的な海洋ごみ対策プロジェクトとして瀬戸内オーシャンズX事業追跡調査を行いました。

上陸船による循環回収を実施。

■調査対象:立入困難な海岸35地点。

▶方法①:3か月間、月1回ドローン撮影 → ごみ量を3段階でランク分け。

▶方法②:ごみの多い3地点に固定カメラを設置 → 漂着ごみの変動を記録

立ち入り困難な海岸の漂着ゴミは長年放置し ておくとマイクロプラスチック化してしまうため回収が必要となります。 県では令和4年度から

県管理の県管理の立ち入り混難会岸を含む 漂着ゴミの多いで重点的に回収処理を行っております。しかしながら小型線による 回収であること、またフロート塗装層が重ばり運搬が困難であることなどが原因で 立ち入り困難地域での漂着の回収には機械でコストを要することが判明しました。

強風や風向きの変化で、ごみが他地域へ移動・再漂着した可能性が高いと考えられる。結果として、調査期間中の漂着ごみは概ね減少またはやや減少傾向。

■県の対応➡瀬戸内オーシャンズX事業追跡調査

・上陸艇による巡回回収方式を導入し、小型船より効率的な回収を実現。

・令和4年度から3年間で107か所のホットスポットを対象に一斉回収予定。

・昨年度は35地点で回収、県事業と合わせて約1,015.7tを処理。

■その他の回収事業報告

・国の補助金を活用し、海岸や漁港での回収を推進。

・昨年度は9市町で計197.6tを処理。

・漁業者との連携モデル(令和3年度〜)

・養殖場周辺や操業中に見つかった海洋ごみを漁業者が回収し、港で一時保管。その後、市町が回収・処理を担当。今年度は上島町・大洲市・愛南町で実施。

<③発生抑制について>

社会防止活動を楽しめるイベントに変換することで多くの人々に参加していただき 、深刻な問題となっている海洋の解決に向けた県民運動をきっかけになることを期待し実施を行っている。

▶スポGOMI in 愛媛

ごみ拾いにスポーツの要素を取り入れたイベント!「楽しく取り組む」ことで、県民の意識を高めることを目的としている。昨年度も多くの参加者を集め、楽しく環境活動に参加できる場となった。今年度(9〜11月)は「伊予・上島・新居浜」の3会場で開催予定です。

▶ビーチクリーンスクール

県では,次世代を担う子供たちを対象に海洋問題について理解と関心を深め海洋ゴミ発生抑止を目的としたビーチクリーンスクールを開催しています。令和2年度から小中学生と保護者を対象に、環境学習+海岸清掃を組み合わせたプログラムとなっています。今年度は10月及び11月頃に今治市と 八田浜市にて開催予定。

1|地域団体の事例:未来育プロジェクトの取り組み発表

未来育プロジェクトでは、全国で子供と子供に関わる全ての 人たちの心を育む様々な活動をしています。

山本美穂子さんの愛ビーチ活動への想い

海のそばで生まれ育ち、死ぬ時は海のそばがいいと願い2017年に穏やかで美しい瀬戸内に面した松山市北条に 移り住みました。徒歩12歩で砂浜と海を

望める場所ですが、移り住んだ当初の砂浜はゴミと糞だらけ、歩く人たちも誰も海を見ることもありませんでした。時折り、犬を連れた人は犬の排泄のためだけに砂浜に降りそのままにして歩き去っていました。

(当初の松山市北条の砂浜)

『このような砂浜を見て育った子供たちは大人に なった時に海を綺麗にしようと果たして思うのだろうか?』それは最初の疑問でした 。

人間が教育の一環で知っていることと体験 することには大きな違いがあります。子供の原体験を美しい海と共に育むには美しい砂浜と海で遊ぶ体験が必要だと私は思います。せめて私の目の前に見えるこの範囲だけで も美しい砂浜を見ていたいと切に思います。しかし引っ越してきたばかりで近所 に知り合いはいませんでした。

一人で活動していくにはどうしたらいいのかを考えて犬の散歩のついでにゴミを拾ってみようと思い立ちました。

海ゴミステーションの設置での変化

海ゴみを 拾ったとしてもゴミ捨てをどうしたらいい のかに不安があったのですが友人から愛ビーチクリーン制度を教えてもらいすぐに登録しの敷地内 に海ゴミステーションを設置しました。

海ゴミステーションがあるといつでも拾っ たゴミを保管できるのでビーチクリーンのハードルは低くなります。 毎日拾っても拾っても終わりの 見えない作業でした。しかし海で拾うゴミは全て人の手で作られ人の手から離れたものです。だからこそ海ゴミは人の手で拾わなければならないと私は思います。

地道に活動を続けていく中で近所を歩く人 たちに海ゴミステーションを口コミでお知らせしていると次第に ポツポツとひとりふたりと個人でゴミを拾い、海ゴミ

ステーションまで運んでくれる人たちが 現れてきました。

海には潮の満ち引きあり、1日のうちにも 流れついたゴミを拾わなければまたどこかへ去ってしまうので複数の人たちがその人のペースでできる分だけゴミを拾ってくれることはとても理にかなっています。

地域住民との連携

最初は散歩している近所の人が流されてき たペットボトルやゴミを見つけては拾い、波がさらっていかないところまで 引き上げてくれるので拾い集める人と

ゴミ袋に詰めて持っていく人と分担作業が確立しています。これは個人の感想ですが、ゴミ袋は取っ手付きのものが力のない女性や労者には負担が少ないのでお勧めです。

年々海岸がキレイになっていきました。不思議なことに砂浜にプラゴミが見当たら なくなるとヘドロ化していた海底もだんだんと綺麗になり、また離岸堤があるので じわりじわりと砂が体積し砂浜が拡がります 最近では波打ち際に小さな貝殻がいっぱい落ちています。ビーチクリーンを始めて3年目 に親子連れが波打ち際で遊んでいる様子を見た時は嬉しくて泣けてきました。

助成金を使った活動

活動をもっと広げようと助成金や補助補助 金にも挑戦しました。

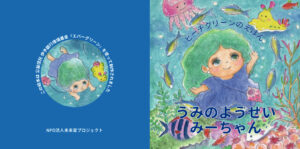

公益信託伊予銀行環境基金エバーグリーン で採択され日本で初めて海が綺麗になったストーリーをビーチクリーンの 絵本制作しました。愛媛新聞にも取材を受けて新聞にも紹介されました。

(小さなお子様たちは絵本を手にするとご機嫌に)

2024あったか愛媛応援基金の 補助金にもチャレンジしました。毎日ゴミを捨てる人や不法投棄が耐えないので海ゴミステーションのお知らせを日本語、英語、

中国語でゴミを捨てないでの看板を設置し ます。

海ゴミステーションはどなたでも いつでもビーチクリーンできるようにゴミ袋を設置するクリアボックスを作り ます。そして近隣でいつもビーチクリーン

活動をしているぼっちビーチクリーナー たちに声をかけました。そして活動費を助成金から捻出しました。

今までいつも皆さんゴミ袋を自分で買って 活動されていました。助成金を通して活動費が出ることでその時に初めてビーチクリーナーさんが活動を認めてもらえた 気がして嬉しいと目を潤ませている方もいらっしゃいました。 以後、毎日毎日あちこちからゴミが広範囲で集められてくるようになり、積極的に地域の方がゴミを拾ってくれるようになりました。

(月によって100個近くのゴミ袋が海ゴミステーションに)

9ヶ月で665個も海ごみを回収することできました!

海ごみはどこかで拾わなければ結局、波に乗って周遊してしまいます。2024年度のこの活動で少なくとも 目の前の砂浜に流れつく海ごみがかなり減った様子でした。 2025年今年の夏は、ほぼ毎日海で遊ぶ子供たちの声が途切れることはありませんでした。美しい 海になったら、たくさんの人たちを訪れてくれるようになりました。

子どもたちが大人になった時には、綺麗な海の記憶を持ってそのうちに誰かが 同じように海を綺麗にしてくれるかもしれ

ません。受け継がれていくもの、原体験の教育を創造することの大切さを未来 プロジェクトではいつも伝えています。

ビーチクリーンの今後の課題・問題

毎日ビーチクリーンをしていると本当に様々な問題が見えてきます。ただ砂浜に流れつく ゴミを拾うだけでは解決できないことを対処しなければならないことも。 これらの問題の根幹には結局、教育不足があると考えられます。 『海を綺麗に』『ゴミは持って帰る』『海にゴミを捨ててはいけない』こんな簡単なことが 教育の現場でもっと進行していくことを心から願います。

【問題事例】

・古い線が砂浜に半分埋まったまま(1つ 間違えば大きな怪我になり得ることも)

・海でバーベキューをして利用した ブロックと鉄板ごと放置

・ 折れたカーボン釣り竿は市の回収の間轄外となるため県に連絡し 引き取りに来てもらう

・最近では古く使わなくなった船を砂浜に引き上げ 船体番号を剥いで放置

※不法投棄は廃棄物処理法 で禁じられている犯罪なので警察に連絡することも必要となります

不法係留された船体ゴミは未来への 負の負の遺産としてまだ何も対策はされていません。こういった個人の手に余る問題もただあり 、これらの解決に向けて県に協力をお願いし、いつも協力していただいていることに 心から感謝をしております。願わくば愛媛県が日本1のビーチクリーンのモデルに なることを心から私は願ってます。

海ごみを創作活動に!子どもアートプロジェクトやリサイクル活動へ結ぶ取り組み

海で拾うのは、ゴミだけではなく、シーグラスや流木などもあります。海に囲まれた日本ではありますが、海が 身近にないところに住んでいる子供たちの方が圧倒的に多いのです。2025年は 未来プロジェクトの愛知支部での子育て支援活動と一緒に夏休みの宿題のサポートとして、流木とシーグラスを使った工作 イベントを開催しました。

子供たちの想像力は大人の常識をはるかに 超え、参加した子供たちはみんな目がキラキラして独自の世界観を表現してい ます。

そして、海に1番多い海ゴミは、ペットボトルです。そこで 今年から取り組みを始めたのは子供でも参加できる社会活動と してペットボトル回収を使ったエコ活動を

子供たちに教え、広める運動をしています。

浜辺で拾った海ゴミからペットボトルを分別し、洗浄。

↓

セブンイレブンに設置された自動回収機によってペットボトルは回収されリサイクルされてまた私たちの暮らしに還ってきます。ペットボトル5本でnanacoポイント1ポイントがもらえます。

ゴミを拾うだけが社会貢献ではない。 拾ったゴミを生かすこともそしてそれがポイントとして返ってくる。自分にも他人に も社会にも良い活動こそが本当のボランティア活動だと思います。皆様の周りの子供さんたちにもぜひ教え導いていただきたいです。

愛媛県には日本でも有数の美しい海 があります。だからこそ美しい海の記憶を後世に残していく子供たちの原体験を共に作り出していければと思います。

未来育プロジェクト🌊愛ビーチ・クリーンの公式LINE・Facebookページのお知らせ

瀬戸内の海の美しさとその手間の海岸に散らばるゴミの対比に驚き、愛犬の散歩の時に毎日一人で海岸のゴミ拾いが始まり、今では仲間も増え、市に要望し海ごみステーションも設置していただくことができました。ビーチクリーナーは、個人で地道に頑張られている方が多いように感じます。そんな仲間が集うコミュニティを作り、お互いの活動を知り、協力したり助け合ったりしてビーチクリーナーの輪を広げてゆきたいと思い、このアカウントを開設しました。

(代表理事:山本美穂子さんより)

【公式LINE活用にあたって】

▶ビーチクリーン活動の写真をお送りください

▶活動予定をお知らせください

▼▽▼登録はコチラより▼▽▼

Facebookにもグループを立ち上げています! FBアカウントをお持ちの方はぜひこちらにもご参加ください(^^)

https://www.facebook.com/groups/8149259361821267

【随時募集中!】 おうえん会員さんと活動のためのご寄付のお願い

NPO法人未来育プロジェクトでは、随時おうえん会員(賛助会員)を募集しています。

各地域で子どもたちや未来の子どもを育てるお母さんたちに向けての活動の場は広がってきていますが、

活動をより広げていくための資金源がなんとか今現在、頂いてる助成金支援で続いている状況下です。

正会員で活動することはできないけど、何か子どもたちの未来に役立ちたい方やお母さんたちに安心した子育てを繋いでいくこと、美しい環境を未来に残していきたい想いに賛同してくださる企業さんからのご寄付などお願いできましたら幸いです。

====================

<おうえん会員について>

未来育プロジェクトの理念と活動に共感頂ける方であれば、どなたでも会員資格をお持ちいただけます。

年会費:3300円(税込み)

▶毎月の活動と今後の予定をお知らせするメールマガジンを発行中!

▶年に一度、未来育の活動をまとめた会報誌を郵送にてお届け。

ぜひ、お住いの地域の子育て中のお友達や子どもたちの幸せへつなげる活動にご興味ある方にもご紹介いただければ幸いです。

<ご寄付について>

個人および企業さまにご寄付をお願いしております。頂きましたご寄付は、子どもの心を育む活動と組織の運営に大切に使わせて頂きホームページや会報誌に掲載させて頂きます。(掲載は任意です)ご寄付に関するお問い合わせは事務局までお願い致します。